مِن وُجودٍ غيرِ هذا لي غِناءْ … ولِرَكْبٍ غيرِ هذا لي حُدَاءْ

كمْ تجلَّى شاعرٌ بَعْدَ الحِمَامْ … يوقظ الأعينَ حينًا وينامْ

وجهُهُ من ظُلمة الموت سَفَرْ … ونَمَا من قبْرهِ مثلَ الزَّهَرْ

الأبيات الأولى من ترجمة القصيدة إلى اللغة الأوردية (الجزيرة)

والشطر الثاني من البيت الحادي عشر: "يُوقِظُ الْأجـيـال في رَقْـدتـــه" مُستوحًى من قول إقبال هنا: "يوقظ الأعينَ حينًا ويــنــامْ". أما تعبير "اللحن الحجازي" في البيت الـ12 فهو صفة وصَف بها إقبال نفسه في أكثر من موضع من شعره. وأخيرًا فإن تعبير "بلاد الطُّهر" في البيت ذاته فيه تورية: فهو إشارة إلى البقاع الطاهرة في أرض الحجاز، مهبطِ الوحي وبلاد الحرمين الشريفين التي يستمد منها إقبال إلهامه الشعري. وهو أيضا تعريبٌ لاسم "باكستان" التي تعني باللغة الأوردية "بلاد الطُّهر". وقد سجلتُ القصيدة بالفيديو داخل مزار إقبال وخارجه، وترجمها إلى الأوردية نثرًا صديقي الدكتور محيي الدين غازي، ثم صاغها شعرًا أحد شعراء الأوردية المبرَّزين، وهو سرفراز بزمي، فلهما الشكر من أعماق قلبي.

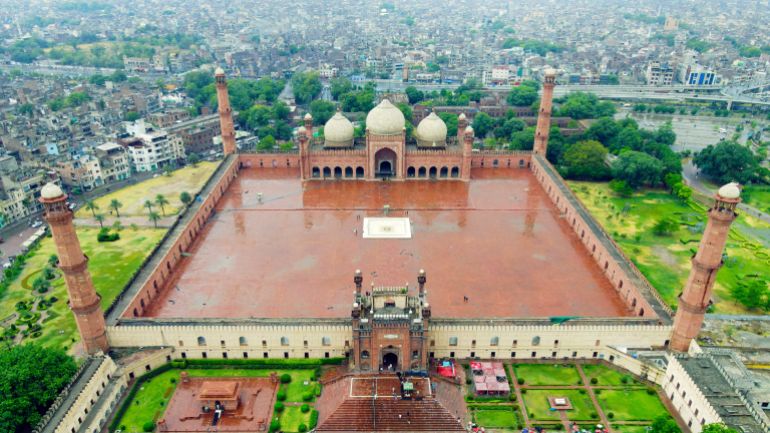

يقع "مزار إقبال" ضمن مجمَّع ضخم، يضم بين جنبيه معالمَ تاريخيةً أخرى، لاحت الفرصة لزيارتها مع زيارة المزار. ومنها مسجد "بادشاهي"، أحد أضخم المساجد وأجملها في التاريخ الإسلامي، وقد شاده الإمبراطور المغولي محيي الدين أورنغزيب (1618-1707م)، فهو يحمل ملامح العمارة المغولية الإسلامية على عهد مجدها الإمبراطوري في الهند. وقد صُمِّم المسجد تصميما لافتا للنظر، فالمسقوف منه هو فقط المدخل الفخم الذي تعلوه أربع منارات قصيرة متقاربة، ثم الصدر الذي يضمُّ المحراب، وما يتسع لصف أو صفين فقط من المصلين، وتعلوه قباب ثلاث ومنارات أربع قصيرة أيضا. وما وراء ذلك صحنٌ فسيح مفتوح، هو أساس المساحة المخصصة للصلاة، وهو في شكل مربَّع ضخم، تتوسَّطه نافورة ماء، وتحيط به ممرات جانبية. وترتفع أربع منارات ضخمة شامخة على زوايا المسجد الأربع.

وضمن المجمَّع التاريخي ذاته، زرت قلعة لاهور، المعروفة محليا باسم "شاهي قلعة"، وهي معلم من معالم العمارة الإسلامية في العصر المغولي بالهند. وما هي بمجرد قلعة، بل هي قصر إمبراطوري فخم، شيده الإمبراطور المغولي جلال الدين أكبر في النصف الثاني من القرن السادس عشر، وأعاد بناءه ابنه الإمبراطور جهانغير في مطلع القرن السابع عشر. ثم تداولته الأيدي كلما دالتْ دولةٌ وورثتْـها أخرى. فسيطر عليه السِّيخ في ختام القرن الثامن عشر، حينما تمكن قائدهم رنجيت سينغ (1780-1839م) -الملقب "أسد البنجاب"- من احتلال لاهور، ثم سقط القصر بأيدي البريطانيين بعد إحكام سيطرتهم على الهند.

إطلالة من الجوّ على مسجد "بادشاهي" التاريخي في لاهور (شترستوك)

ورغم فخامة البناء، وما يحمله من آثار الأبَّهة الإمبراطورية، فقدْ لفَتَ نظري تفصيل لطيف، وهو بناء بيوت جميلة للحَمَام ملصقة بجدران القلعة من الخارج. وهذا يعبِّر عن روح إنسانية مُفعَمة بالرحمة والعطف، وروح فنية رشيقة، حيث بُذل جهد كبير في تصميم بيوت الحمام تصميما بديعا، إضافة إلى كون هذا الأمر إجراءً إداريَّا، حيث كان الحَمَام الزاجل وسيلة من وسائل نقل البريد في الإمبراطوريات الغابرة. وقد التقطتُ صورة لزوْجٍ من الحمام وهما رابضان على سطح بيتهما الصغير الملحق بجدار القلعة. ولم أفهم ما إذا كانا يتبادلان أحاديث الصبابة في لقاء غرامي سعيد، أم كانا يتشاركان مجلس عزاء حزين على المجد الغابر.. فذلك لغزٌ حيَّـر الشعراء العرب على مدى القرون، وعبَّر عنه الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعريّ (973-1057م) الذي كان إقبال يقدّره كثيرا، حين تساءل في رثائيته البديعة:أبَكتْ تلكمُ الحمامة أمْ غنَّتْ … على فرع غصنها الميَّادِ؟!

بَيْدَ أن مرابطة ذلك الزوج من الحمام على أطلال تلك القلعة الخاوية من أهلها، بعد أن كانت مفعمة بالحركة والحياة، ذكَّرني بقول المعري في القصيدة ذاتها:كلُّ بيتٍ للهدْم: ما تبتني الورقاءُ والسَّيِّدُ الرَّفيعُ العِمادِ

بيت من بيوت الحَمَام الملحقة بجدران قصر "شاهي قلعة" (الجزيرة)

وقد فوجئتُ في "شاهي قلعة" باعتقالي على أيدي عساكر الإمبراطور المغولي، أنا وزميليَّ، الأستاذ زبير مالك، والدكتور محمد إلياس الأنصاري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة البنجاب. فقد وقعنا في أسْر الحرس الإمبراطوري المغولي خلال زيارتنا للقصر، بتهمة الإخلال بالبروتوكول، والزيارة دون استئذان، ثم أطلق الحرسُ سراحَنا بعد إذن الإمبراطور، وأعلن الحارس الترحيب بـ"أمير الهند محمد مختار"، وتشريفه للبلاط الإمبراطوري! وهكذا انتقلتُ من "أسير" إلى "أمير" في هذه الملهاة الخفيفة الظل، وإن كانت تحمل ظلالا من المأساة في دلالتها على النعيم الزائل والمجد الآفل. لكني ترحمتُ على امبراطوريات الزمن الغابر، إذ دلَّت تجربة اعتقالي فيها على أنها أرحمُ من جمهوريات الزمن الحاضر.

بين الأندلس والبنجاب

من الملاحظات الثمينة التي أتحفنا بها عالم الجغرافيا السياسية جمال حمدان (1928-1993) في كتابه "العالم الإسلامي المعاصر" قولُه: "إذا كان الإسلام قد فقَدَ البحر المتوسط كبحيرة إسلامية -أو شبه إسلامية- تقليدية، فقد كسب المحيط الهنديَّ الذي أصبح البحر المتوسط الجديد في العالم الإسلامي." ويشير حمدان هنا إلى ظاهرة عميقة في الجغرافيا السياسية الإسلامية، وهي انتقال ثِقل الإسلام شرقًا، بعد خسارة المسلمين غربًا. وقد عشتُ تجربة شخصية ظريفة بين الأندلس والبنجاب تحمل المعنى ذاته.

فقد كان الجنود الباكستانيون الذين اصطحبوني وزملائي من أكاديمية إقبال لأداء التحية العسكرية حضورًا حينما قرأتُ قصيدتي "عند مزار إقبال". وقد ذكرَّتني قراءتي للقصيدة عند المزار دون خوف أو وجَل، ووضْع إكليل الزهور على الضريح بمعية أولئك الجنود الشباب، بمطاردة شرطيٍّ إسباني لي عام 2014، وأنا أحاول قراءة قصيدة إقبال "مسجد قرطبة" داخل مسجد قرطبة، وتسجيلها بهاتفي. فحمدتُ الله على عزة الإسلام في أرض الإسلام، وترحَّمتُ على إقبال الذي أصرَّ على بناء دولة للمسلمين في القارة الهندية، لا يخضعون فيها لسطوة الغالبية الهندوسية. وهذه فرصة لإخبار القراء الكرام برحلتي الشعرية إلى قرطبة وصلتها بإقبال.

فقبل رحلتي هذه إلى باكستان بتسع سنين، كان ترسُّم خُطَى إقبال قد أخذني إلى قرطبة، من أجل قراءة قصيدته "مسجد قرطبة" داخل ذلك المسجد العظيم الذي حوله الصليبيون الإسبان كاتدرائيةً كاثوليكيةً منذ نحو ثمانية قرون، بعد سقوط قرطبة بأيديهم عام 1236م، ضمن الهجمة الصليبية الشاملة على قلب العالم الإسلامي وأطرافه، في الأندلس والمغرب ومصر والشام والأناضول، خلال القرنين الـ12 والـ13 الميلاديَّين.

بيدَ أنها كاتدرائية من نوع خاص: فهي لا تزال حتى اليوم مرصَّعةَ الجدران بآيات القرآن الكريم، وفي خاصرتها الشرقية محرابُ المسجد كما كان منذ أكثر من ألف عام. بل إنها لا تزال تسمى باللغة الإسبانية "كاتدرائية مسجد قرطبة!" (Mezquita-Catedral de Córdoba). فلم تفلح قرون مديدة في التكتم على اسم المسجد، فضلا عن طمس معالمه المعمارية البديعة، رغم ما أحدثه فيه الإسبان من خراب حينما بنوا في قلب المسجد الجامع الفخم كنيسة قوطية صغيرة، وفتحوا سقف المسجد، وهدُّوا عددا من أعمدته في سبيل ذلك، فشوَّهوا جزءا من معالم ذلك الصرح البديع.

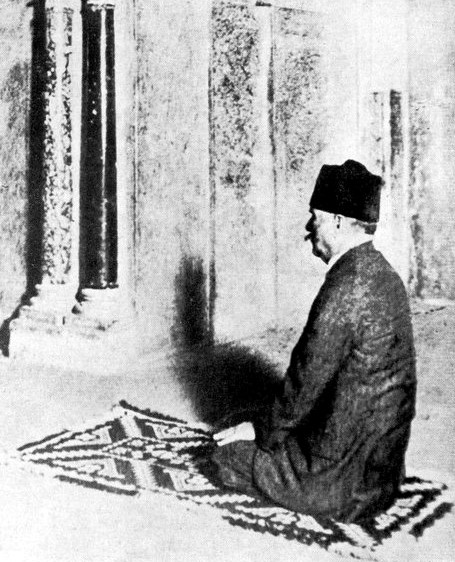

وقد زار إقبال إسبانيا في يناير/كانون الثاني 1933، بدعوة من وزير التعليم الإسباني آنذاك، المستشرق القسِّيس ميغيل آسين بلاثيوس (1871-1944م)، مؤلف كتاب: "الكوميديا الإلهية والإسلام". وقدَّم إقبال -خلال هذه الزيارة- محاضرة في جامعة مدريد عن "إسبانيا والعالم الثقافي الإسلامي"، ثم طلب من الوزير الإسباني السماح له بزيارة إقليم الأندلس والصلاة في مسجد قرطبة، فكان أولَ مسلم يصلِّي في ذلك المسجد بعد نحو سبعة قرون من تحويله كنسية. ويقول الباحث خُرَّام شفيق في كتابه "إقبال: سيرة حياة مصوَّرة" إن إقبالًا "بكى حينما فكَّر في أنه لا يستطيع الصلاة في ذلك المسجد إلا بإذنٍ من الآخرين". ويمكن أن نتلمَّس ذلك النحيب الخافت في بيتين يخاطب بهما إقبال مسجد قرطبة:إنَّ أرضًا أنتَ فيها … لَسَماءٌ للعيونْ

كيف لم يسمعْ أذانًا … أهلُها منذ قرونْ؟

إقبال أول من صلي بمسجد قرطبة بعد 700 عام من تحويله كنيسة (مواقع التواصل)

وقد كتب إقبال قصائد بديعة عن الأندلس خلال زيارته لها، منها: "دعاء طارق"، و"النخلة الأولى"، و"إسبانيا"، و"صرخة المعتمِد في السجن"، ونشرها ضمن ديوانه "جناح جبريل". لكن أشهرها هي قصيدته "مسجد قرطبة" التي يقول خرام شفيق في كتابه "إقبال: حياته لأزمانِنا" إنها تعتبر أبلغَ أثر أدبي مكتوب باللغة الأوردية حتى اليوم. وأستطيع أن أضيف إلى ذلك أن الصياغة الشعرية لترجمتها العربية بقلم الشاعر السوري زهير ظاظا من أبلغ ترجمات شعر إقبال إلى لغة الضاد. وكان من براعة ظاظا، ورهَف ذوقه الأدبي، أنْ ترجم قصيدة "مسجد قرطبة" على منوال قصيدة الأديب علي بن عبد الغني الفهري الضرير (ت 1095م) التي مطلعها:

يا ليل الصبّ متى غدُهُ؟ … أقِيامُ الساعة موعدُهُ؟

وليس بخافٍ ما يجمع بين القصيدتين شكلًا من نبرة الإيقاع الأندلسي، وبحورِه الشعرية الغنائية القصيرة، فضلاً عما يجمع بين مضمونهما من تباريح الشوق وآلام الفَقْد.

وقد شاءت الأقدار أن أشارك عام 2014 في مؤتمر بمدينة غرناطة الأندلسية، التي تبعُد عن قرطبة أكثر من 200 كيلومتر، فاتخذتُ ذلك ذريعة لترسُّم خطى إقبال، والاطِّلاع على بعض مآثر الحضارة الإسلامية في الأندلس. فقلتُ لمنظمي المؤتمر إني لا أستطيع العودة من تلك الرحلة قبل أن أقرأ قصيدة إقبال "مسجد قرطبة" داخل مسجد قرطبة، الذي كان قلب الدولة الإسلامية في الأندلس.

اعترض منظِّمو المؤتمر على غيابي عن بعض الجلسات، واستكثروا عليَّ السفر ساعات من أجل قراءة قصيدة، لكني ضربتُ عرض الحائط بكل ذلك بعد أن تذكرتُ بيتا للشاعر الفارسي العظيم سعدِي الشيرازي (1209-1294م) -الملقَّب "بلبل شيراز"- صدَّر به إقبالٌ قصيدَتَه "في أرض فلسطين" التي كتبها خلال زيارته للقدس الشريف عام 1931. وفيه يقول سعدِي الشيرازي:

من الفقْر أن تأتي وِفَاضُك فارغٌ … وقد طُفتَ في تلك الرِّياض جميعِها

فركبتُ الحافلة ميمِّمًا قرطبة، ودخلتُ المسجد، وقرأتُ قصيدة إقبال في المسجد، واستطعتُ بجهد جهيد التملُّص من شرطي إسباني، أراد منعي من قراءتها في المسجد. فقد دهمني الشرطي وأنا أقرأ القصيدة، وصاح في وجهي منذرًا بصوته الجَهْوَري، ولغته الإنجليزية الركيكة: "سيِّدي.. الإعلانات العامَّة ممنوعة هنا"، فحاولتُ طمأنته بأن ما أقرؤه مجرد أبيات من شِعْر، وأنه ليس أمرا يتعلق بالسياسة. لكنه أصرَّ على وقف القراءة. فخضعتُ لأوامره على مضض، ثم اسْترقْتُ غفلته، وقرأتها وسجَّلت منها فيديو بهاتفي، بعد الاختباء خلف حشد من السائحين.

ولم أمكثْ في قرطبة إلا قدْرَ ما يتَّسع لقراءة تلك القصيدة البديعة في المسجد التاريخي الفخم، ثم التجوال السريع بين جدرانه. لكني تنفّستُ نسائم المجد وعبَق التاريخ في تلك اللحظات، وتخيَّلتُ أبا محمد ابن حزم (994-1064م) وأبا الوليد ابن رشد (1126-1198م) وقد أسند كل منهما ظهره إلى سارية من سواري المسجد، وهو يُغدق على طلابه من علمه الوافر، "وقد أحاط به الزُّمَر، إحاطةَ الهالة بالقمر، والأكمامِ بالثمر" حسب تعبير الحريري في مقاماته. وبعد هذه السياحة العابرة في أعماق التاريخ، قفلتُ راجعا إلى غرناطة في الحافلة، وأنا أترنَّم بخواتيم قصيدة إقبال "مسجد قرطبة":كنخيلِ الشام وأعْمُدِها … شمَختْ في المسجد أعْمُدُهُ

تتألَّقُ زرقـةُ قُبَّتِهِ … وتُقيمُ الليلَ وتُقْعِدُهُ

وتنـَهُّدُها في وحدتها … كالطُّـور كَــواهُ تـنـهُّدُهُ

ثم بأبيات من قصيدته "إسبانيا" التي ودَّع بها الأندلس، وهي قوله:صوتُ المنائر في نسيمكَ يرقُدُ … وصداهُ في أرواحنا يتردَّدُ

يا توأمَ الحرَم الشريف تطوَّفتْ … بِكَ رُكَّعٌ من عاكفين وسُجَّدُ

سِيمَاَك من أثَر السجود على الثَّرَى … طربٌ يفوحُ ونَضْرةٌ تتجَدَّدُ

خمدتْ حقيقتُنا وزال بريقُنا … وبريق قرطبة الشريد مخـلَّـدُ

ووقفتُ لا نوْمِي حمدتُ ولا السُّرَى … أتكبَّـدُ الجرح الذي أتكبَّدت