مع البحَّاثة خُرَّام شفيـق

لقد كان من أهم غايات زيارتي لباكستان أن ألتقي البحَّاثة الباكستاني خُرَّام شفيق، أحد أوسعِ الباحثين معرفة بالشاعر الفيلسوف محمد إقبال، وأغزرِهم كتابة عنه. فقد ألَّف شفيق -إلى جانب كتبه بالأوردية- كتابين قيِّمين عن حياة إقبال باللغة الإنجليزية، هما "إقبال: سيرة مصوَّرة"، و"إقبال: حياته لأزماننا". كما حرَّر شفيق طبعات مبسَّطة ومرصَّعة بالرسوم الفنية من ديوانيْ إقبال "رسالة المشرق" و"رسالة الخلود" في ترجمتهما الإنجليزية، تسهيلا لولوج القراء الشباب إلى عالم إقبال وشعره. وله دراسات أخرى عن مفهوم إقبال للتاريخ، ومفهومه للسياسة، وغير ذلك. ورغم وفرة المؤلفات عن حياة إقبال، ومن أهمِّها كتاب "النهر الخالد" الذي ألَّفه نجلُه جاويد إقبال في مجلدين، فإن لكتابات خرام شفيق عن حياة إقبال مذاقًا خاصًّا، لأنها نجحت في الجمع بين التوثيق والتشويق. وبفضل هذه الجهود الرائعة حصل خرام شفيق على جائزة الرئاسة الباكستانية في دراسة "الإقباليات" ثلاث مرات.

خُرَّام شفيق كتب عن حياة إقبال بتوثيق وتشويق (الجزيرة)

خُرَّام شفيق كتب عن حياة إقبال بتوثيق وتشويق (الجزيرة)

تواصلتُ مع الأستاذ شفيق من الدوحة قبل سفري بأيام، وتحدثتُ معه عن مقصد رحلتي، وحرصي على لقائه، للاستمداد من خبرته عن إقبال وجها لوجه، بعد أن تابعتُ نتاجه المكتوب على مدى أعوام. فوافق على لقائي حالما أصِل كراتشي، وزارني بتواضعٍ وكرَمِ نفسٍ في الفندق الذي أقيم به في كراتشي، فذهبنا معا لمقهى بحثا عن مكان هادئ قصيٍّ، يناسب أحاديث السمر في الفلسفة والشعر. وقد بدا لي خرام شفيق متوسط الطول، ذا بشرة سمراء فاتحة، وشَعَر أصهب سَبطٍ، تُشعُّ عيناه فطنةً وذكاءً، ويظهر عليهما شيء من الإعياء والكلَل الذي كثيرا ما يظهر على عيون الباحثين المجتهدين، مع صوتٍ هادئ عميق فيه بحَّة خفيفة، لكنه يحمل ثقة العارف بما يقول وهو يتحدث عن إقبال.

جمَع شفيق بين الاهتمام بمحمد إقبال والاهتمام بمحمد عليّ جناح. وكان آخر ما اطَّلعتُ عليه من كتب شفيق كتابه الصادر عام 2022م بعنوان: "كيف حرَّر جناح الهند"، وهو كتاب مشحون بصراع السرديات، وجدَل الذاكرة المتوازية، بين النخب الإسلامية والنخب الهندوسية في شبه القارة الهندية. وفي هذا الكتاب ينقُض شفيق بحِجاجٍ رصين المزاعم المتوارثة بين النخب الهندوسية التي تتهم المسلمين بتقسيم الهند، ويبرهن على أن الهند لم تكن في تاريخها دولة واحدة أصلًا، وأن المسلمين الهنود بقيادة جناح كانوا أكثر جِدًّا واجتهادًا في سعيهم لتحرير الهند من الاستعمار، من نظرائهم الهندوس الذين استكانوا له، ووجدوا فيه مصلحة لهم، خصوصا أن المستعمِرين البريطانيين هم الذين هدُّوا أركان الإمبراطورية الإسلامية المغولية في الهند، وأعادوا هندسة المجتمع الهندي لصالح الهندوس على حساب المسلمين.

ولا بأس من التذكير هنا بأن المسلمين كانوا رأس الحربة في مقاومة الاستعمار البريطاني، فقد قاوموا البريطانيين بشراسة، خصوصا في انتفاضة 1857، المعروفة باسم "حرب الاستقلال الهندية الأولى". وهي لحظة تاريخية فاصلة، هزَّت أركان المشروع الاستعماري البريطاني، وكادت تجتثّه من جذوره. وقد جعلت تلك الانتفاضة البريطانيين والهندوس يتقاربون فيما بعدُ على حساب المسلمين.

عرضتُ على شفيق الفكرة المحورية لمشروع كتابي الذي أكتبه عن إقبال بعنوان: "عزّ العبودية لله: عِناق الحق والقوة في شعر محمد إقبال وفكره"، وهو محاولة لعرض جوهر الرسالة التي أراد إقبال إيصالها إلى أجيال المسلمين، من خلال مبدأيْن يختزلان فلسفة إقبال، وهما: "نفي الذات" في العلاقة بالخالق، و"إثبات الذات" في العلاقة بالمخلوق. وقد استخدم إقبال عبارة "عز العبودية لله" في شعره -ومنه استعرتُـها عنوانًا لكتابي- وذلك في أبيات من ديوانه "جناح جبريل" يقول فيها:

أنْتَ عَبْدُ الله فالزمْ … ليسَ للحُرِّ تحَوُّلْ

ما عَدَا عِزِّ العُبوديَّة لله تَسَوُّلْ

ثم استنصحتُ شفيقًا في أخصر طريق إلى المصادر المعينة على إنجاز مشروع كتابي، فنصح بالتركيز على نصوص بعينها من دواوين إقبال، وبعض مقالات إقبال السياسية التي تنقل فلسفته من ضيق الذات الفردية إلى سعة الذات الجماعية. ثم أفاض إليَّ بحديث مُنسابٍ عن جوانب من حياة إقبال ورؤيته لمستقبل المسلمين في شبه القارة الهندية وفي أرجاء العالم. وامتدَّ سَمَري الممتع معه نحو أربع ساعات، ولولا خشيتي من أن أكون ضيفا ثقيل الظل لطال اللقاء أكثر.

وقد أحسستُ من سَمَري الطويل مع الأستاذ شفيق أنه يحمل همًّا دفينا حول مستقبل المسلمين في الهند، بعد تصاعد سطوة اليمين الهندوسي المتعصِّب، المدفوع بذاكرة انتقامية مظلمة، والمتأثر بألاعيب القوى الغربية، الساعية إلى اتخاذ الهند مطيَّة لصراعها الإستراتيجي مع العالم الإسلامي، ومع الصين. وتمنَّى شفيق لو أن المسلمين في الهند وحَّدوا كلمتهم، وبنوْا على تجربتهم السياسية الثَّـريَّة في الأعوام السابقة لاستقلال الهند تحت مظلة "رابطة عموم مسلمي الهند"، عسى أن يحققوا مزيدا من الفاعلية والإقدام في التعاطي مع التحديات الوجودية التي تواجههم اليوم.

وكان من آخر أسئلتي للأستاذ شفيق السؤال التالي: ماذا تحقَّق حتى الآن من حُلم إقبال وماذا لم يتحقق بعد؟ فكان ردُّه أن أهم ما تحقَّق من ذلك الحلم أمران: أولهما أن مسلمي القارة الهندية يملكون اليوم دولتين مستقلتين، هما باكستان وبنغلاديش، حيث يمارسون السيادة على أنفسهم، دون رهبة من الغالبية الهندوسية المثقلة بروح التصعب ونوازع الثأر التاريخي. ويكفي النظر إلى التعامل القبيح الذي تعامل به الحكومة الهندية مواطنيها المسلمين اليوم، تحت سطوة رئيس الوزراء اليميني الحالي ناريندرا مودي، لإدراك حكمة إقبال وبُعد نظره في هذا المضمار. والثاني أن اللغة الأوردية اليوم لغة حيَّة وثريَّة بالآداب والعلوم والفنون. وقد كان الحِفاظ على هذه اللغة من أهم ما حرص عليه إقبال، حتى إنه اشترك في تأليف عدة كتب في الأدب الأوردي لطلاب الثانوية -وهو المنشغل بعظائم الأمور- إدراكًا منه أن اللغة هي وعاء الهوية، ودرع الذاكرة الجمعية، وبضياعها تضيع معالم الحضارة.

وقد اتضح لي في ختام سمَري مع خرام شفيق أن تعلُّقَه بإقبال تعلُّق قلبيٌّ صادق، وأن عمله الكثيف عنه لم يكن مجرد اهتمام ذهني بارد، بل وراءه دفقاتٌ من الوجدان والاستلهام العاطفي لمآثر هذه الشخصية الإسلامية العظيمة. ففي ختام حديثي مع الأستاذ شفيق سألتُه: كيف أمكن لإقبال أن يُنجز كل ما أنجزه من مآثر، رغم أنه عاش حياة صعبة على المستوى الشخصي والمهني، فقد عانى حياة عاطفية وعائلية مضطربة، وعمِل محاميا رغم أن قلبه معلَّق بالشعر، و"لغة الشعر لا تصلُح لدار القضاء" كما تقول العرب، وكثيرا ما كان وضعه الصحي والمالي متعثرا. ثم إنه فقَدَ زوجته المحبَّبة إلى قلبه بعد بضعة أيام فقط من انتقالهما إلى بيتهما الجميل الذي شيَّداه بشِقِّ الأنفس، فظل يحمل حزنا عميقا على فراقها، وحنينا دفينا إليها، حتى لحِق بها بعد ثلاثة أعوام؟!

اغرورقتْ عينا خرام شفيق بالدموع، وتلَعْثم في الجواب! فأدركتُ أني لامستُ وترًا حسَّاسا في نفسه، وحرَّكتُ شجنا عميقا في قلبه.. ووجدتُ أن الأرحمَ به، والأرفقَ بي، أن نفُضَّ الجَمْع، ونختِم السَّمَر.

انهضْ أيها الأسد المتحفِّز!

تزامنتْ زيارتي القصيرة لمدينة لاهور مع موسم انتخابي ساخن في باكستان، كشف عن الأزمة البنيوية العميقة التي تمنع الأسد الباكستاني المتحفِّز من النهوض والريادة، على النحو الذي حلُم به إقبال.

لقد جمع إقبال بين العمق النظري والحاسة العملية.

- وقلَّ أنْ تجتمع هاتان الصفتان في شخص واحد. فلم يكن إقبال يقبل التنازل قيد أنملة في المبادئ الكبرى، مثل كرامة المسلمين وحريتهم، وصون هويتهم الإسلامية، واستقلال قرارهم الإستراتيجي. لكنه كان مرنًا في التفاصيل والتكتيكات، مع عقل مفتوح، ونزوع إنساني منصف للذات وللغير. وكان أعظمُ إنجاز حققه إقبال لمستقبل المسلمين في شبه القارة الهندية أمرين:إقناعُه السياسيَّ العبقري محمد علي جناح بضرورة إنشاء دولة خاصة بالمسلمين بالهند، بعد أن كان جناح مندمجا في الحركة القومية الهندية، ضمن حزب "المؤتمر ".

- ثم إقناعُه جماهيرَ المسلمين في الهند بالالتفاف حول جناح، والإجماع على قيادته، لضمان بقائهم قوة سياسية ذات وزن في التفاوض مع الهندوس ومع الإنجليز.

يقول عباس محمود العقاد (1889-1964م) في كتابه: "القائد الأعظم محمد علي جناح" إن أخص خصائص جناح هي "الصدق الصريح في جميع الأقوال وجميع الأحوال". ويمكن أن نضيف إلى ذلك الروح العملية، والبراعة التكتيكية. وهكذا شكَّل محمد إقبال ومحمد علي جناح ثنائيا ذهبيا، وضَع بصمته على تلك المرحلة التكوينية الأولى لفكرة الدولة الباكستانية. فعِناق رؤية إقبال وكلماتِه الملهِمة مع حركية جناح ومهارته السياسية هما الدعامتان اللتان أثمرتا استقلال المسلمين في شبه القارة الهندية. وقد لاحظتُ عبارة معبِّرة عن هذا في أحد منشورات "بستان إقبال" تقول: "فكِّر مثل إقبال، وتصرَّف مثل جناح". فلإقبال وجناح مكانة خاصة في الهوية التكوينية لباكستان، ولا عجب أن تفرَّد جناح في باكستان بلقب "القائد الأعظم"، وتفرَّد إقبال فيها بلقب "العلاَّمة".

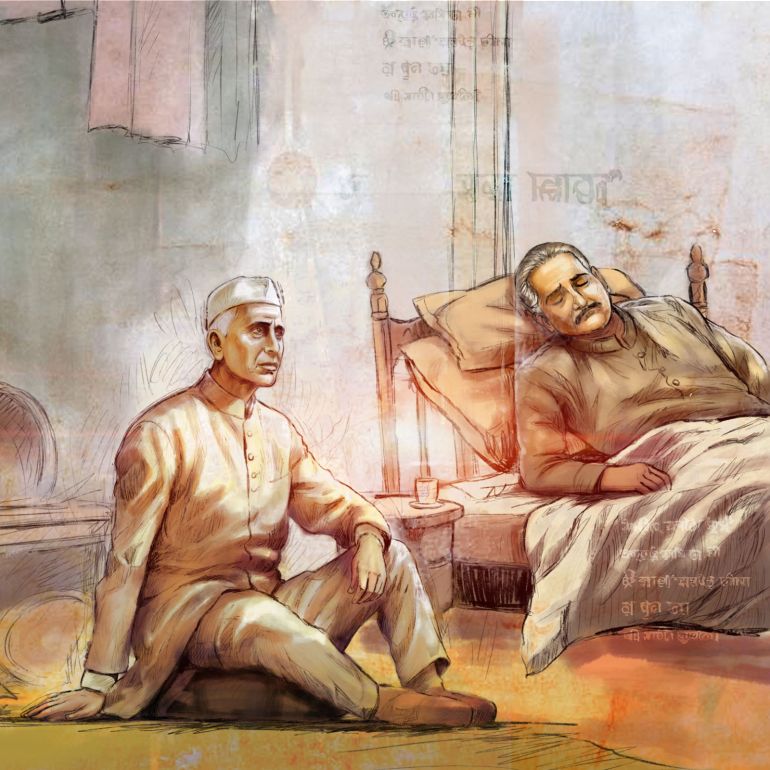

وقد أورد الباحث حفيظ مالك في كتابه "إقبال والسياسة" قصة معبِّرة عن شخصية إقبال السياسية الذكية. فقد زار الزعيم الهندي جواهر لال نهرو إقبالًا في بيته في يناير 1938م، وهو مريض في خواتيم حياته، وأصرَّ نهرو على الجلوس على الأرض توقيرًا لإقبال. لكن نهرو كان ثعلبا سياسيا، وكان من غايات زيارته التفريق بين إقبال وجناح، من أجل إضعاف جبهة المسلمين السياسية. وفي ختام لقائهما تحدث ممثل حزب "المؤتمر" الذي جاء رفقة نهرو إلى إقبال، قائلا: "يا دكتور.. لماذا لا تصبح قائد المسلمين؟ فالمسلمون يحترمونك أكثر بكثير مما يحترمون جناحًا، ولو أنك تفاوضت مع حزب المؤتمر باسم المسلمين فستكون النتائج أفضل". أدرك إقبال لعبة القوم ومراميها فورًا، وكان متَّكئا تحت وطأة المرض، فنهض غاضبا، ورد بحسم قائلا: "إن إستراتيجيتكم هي إطرائي أنا، ودفعي للتنافس مع جناح. لكني أخبركم أن جناحًا هو القائد الفعلي للمسلمين، وأنا مجرد جندي من جنوده". فما كان من نهرو إلا أن نهض، وأنهى الزيارة فورًا.

زار نهرو إقبالا في خواتيم حياته وأصرّ على الجلوس بالأرض توقيرا له (الجزيرة)

ومن المهم التذكير في هذا السياق بأن إقبالا ينتمي لأسرة سنية، وهو إسلامي حتى النخاع، أما محمد علي جناح فهو ينتمي لأسرة شيعية، وكان علمانيَّ التوجُّه في حياته السياسية المبكِّرة، وكل من أسرة إقبال وجناح متحدِّرة -قبل إسلامها- من طبقة البراهمة، أي من عِلِّيَّة القوم طبقا لنظام الطبقات في المجتمع الهندي التقليدي. لكن كلا الرجلين كان يفكر بأفق رحب، وينظر إلى المصائر الكبرى لأمته، وأجيالها اللاحقة، ومكانتها بين الأمم، ورسالتها الخالدة، بعيدا عن أي اعتبارات طائفية أو اجتماعية ضيقة.

فقد حرص إقبال على كسب جناح لفكرته، بعد أن أدرك كفاءته السياسية، وأهليته لقيادة معركة استقلال المسلمين في الهند. أما جناح فقد خرج من ضِيق العَلمانية إلى سَعة الإسلام، بعد تقاربه مع إقبال، وتماهِيهِ مع وجدان شعبه، وهكذا "تحوَّل العلماني جناح إلى داعية متحمِّس للإسلام باعتباره القاعدة التأسيسية لدولة باكستان"، كما لاحظ المفكر السياسي الأميركي صمويل هنتنغتون في كتابه "صدام الحضارات". وهذا درس تاريخي مهم للذين تمزقهم اليوم النزعات الطائفية، والحروب العدمية، ويسقطون في أحابيل القوى الدولية الباغية، التي تضرب بعضهم ببعض، وتسعى إلى تدميرهم جميعا.

وتدل مراسلات إقبال مع جناح التي أهداني منيب إقبال -مشكورا- نسخة منها على تناغم تام بين الرجلين حول الهوية الإسلامية والنظام الديمقراطي. ففي إحداها يكتب إقبال إلى جناح أن "مستقبل الإسلام كقوة سياسية وأخلاقية في آسيا يتوقف -إلى حد بعيد- على حسن تنظيم المسلمين في الهند"، وأن "تشريعات الإسلام يستحيل تطبيقها إلا بوجود دولة حرة، أو أكثر من دولة حرة، للمسلمين في الهند"، وأن إقامة النظام الديمقراطي "عودة إلى نقاء الإسلام الأصلي". وفي تقديمه للنسخة المطبوعة من هذه المراسلات يصف جناح إقبالًا بأنه "الفيلسوف الحكيم والشاعر الوطني الإسلامي"، ويقول إنه "كان له دور واضح" فيما حققه المسلمون من مكاسب سياسية.

لكن باكستان التي حلُم بها إقبال، وعمل لبنائها جناح، لا تزال بعيدة المنال، رغم الإمكان الكامن الذي يؤهلها لأن تكون في طليعة الدول الإسلامية. إذْ تعاني باكستان منذ أعوام استقلالها الأولى من الاضطراب السياسي، والهشاشة الاقتصادية. وتشبه مدينتا كراتشي ولاهور اليوم -وهما من أضخم الحواضر الباكستانية- حال مدينة إسطنبول التركية أيام الحكم العسكري في التسعينيات، من الازدحام والتلوث، وضعف التنمية الاجتماعيةـ وهشاشة الخدمة العامة. وهذه هي المعضلات التي واجهها رجب طيب أردوغان بحزم، حينما انتُخب عمدة لبلدية إسطنبول 1994-1998. وكان نجاحه الباهر في حلِّ تلك المعضلات بدايةً لمساره السياسي، ومفتاحًا لصعوده إلى قِمَّة السلطة، وصعود تركيا إلى مصافِّ الدول الصاعدة. وتعود المعضلات البنيوية في باكستان -كما كان الحال في تركيا التسعينيات- إلى أمرين:

- تدخُّل الجيش في الحياة السياسية، وفرْض إرادته وصيًّا -ظاهرًا أو مستترًا- على الشعب وعلى مصائر البلاد. وهذه ظاهرة مزمنة في التاريخ الباكستاني منذ الاستقلال عام 1947م.

- والأنانية السياسية المستحكِمة في النخب الحزبية، التي تسعى كل منها إلى كسب الجيش إلى صفها، بدل التوافق على إخراج الجيش من السياسة، ودفْعِه إلى الالتزام بمهمته الدستورية.

وتشبه باكستان في قوَّتها العسكرية، ومحوريَّتها في العالم الإسلامي، دولتين عربيتين هما مصر والجزائر، وهي تشترك معهما في المعاناة من أزمة بنيوية عميقة، هي العلاقات غير السَّويَّة بين المدنيين والعسكريين. ففي مصر استأثر الجيش بالسلطة والثروة على مدى سبعين عاما، فقتل الفضاء السياسي، وشوَّه المجتمع المدني، ولا يوجد -حتى الآن- أفُق للخروج من هذا المأزق. وفي الجزائر استأثر الجيش بالسلطة عدة عقود، ثم انتقل من الحكم المباشر إلى الحكم غير المباشر خلال العقدين الأخيرين. أما في باكستان فقد سارت الأمور سِجالًا، بين حكم مدني متصدِّع، وحكم عسكري متسلِّط، حتى إن أيًّا من رؤساء وزراء باكستان المنتخَبين لم يكمل ولايته، منذ استقلال البلاد عام 1947 إلى اليوم.

وربما يحسن بالدول الثلاث استخلاص العبرة من تجربة تركيا التي استطاع فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، بحاسَّته الإستراتيجية، وبراعته السياسية، أن يحتوي المؤسسة العسكرية، ويحيِّدها سياسيا، دون أن يعرّض استقرار البلاد لهزات عنيفة، على نحو ما حدث في دول أخرى في المنطقة. فكانت "الثورة الصامتة" التي قادها أردوغان هي التي جنَّبت تركيا أخطار "الثورة الصاخبة" وثمنها الفادح الذي نراه اليوم في أكثر من دولة مهشَّمة في العالم العربي.

لقد رشَّح صمويل هنتنغتون في كتابه "صدام الحضارات" جمهورية باكستان الإسلامية -من بين ست دول أخرى- لأن تكون دولة محورية قائدة في العالم الإسلامي، وهذا أقلُّ ما كان يطمح إليه إقبال حين صاغ فكرة باكستان. وقد لاحظ هنتنغتون أن باكستان تملك بعض المؤهلات الضرورية لهذه الريادة، ومنها: المساحة الجغرافية الفسيحة، والكتلة السكانية الكثيفة، والقوة العسكرية الضاربة. لكن هنتنغتون لم يَغفل عن العوائق التي تحْرِم باكستان من الاضطلاع بهذا الدور، وأهم هذه العوائق أن باكستان "تجاوزت الرقم القياسي في عدم الاستقرار السياسي" حسب تعبيره.

عبد القدير خان "أبو القنبلة النووية الباكستانية" (الفرنسية)

وما من ريب في أن باكستان، بالتحدي الهندي الدائم المتربص بها، وبموقِعها في قلب "اللعبة الكبرى" الدولية في جنوب آسيا، بحاجة إلى قوة عسكرية ضاربة، تصونها وتحميها. وقد حققت باكستان اختراقا إستراتيجيا لا مثيل له في العالم الإسلامي كله، وهو تصنيعها سلاحا نوويا، بفضل العزائم الصلبة لقادتها السياسيين والعسكريين، وبفضل جهود علمائها، وعلى رأسهم "أبو القنبلة النووية الباكستانية"، المهندس العبقري عبد القدير خان (1936-2021م).

وقد عادت بي الذاكرة إلى الأيام الخوالي وأنا أكتب هذه الأسطر، فتذكرتُ احتفالَ جمعٍ من الفضلاء اليمنيين في صنعاء بأول تفجير نووي باكستاني صيف عام 1998، وكنت في صحبتهم يومها، فكتبتُ أبياتا رنانة ابتهاجا بذلك المكسب العزيز، لم أعُدْ أذكر منها سوى مطلعها، وهو:جرِّد السيفَ فالعدُوُّ أَلَدُّ … واحتفِلْ للوغَى فلِلصَّبْرِ حَدُّ

وكنت دائما -وسأظل- فخورًا بقوة الردع العسكري الباكستاني، خصوصا مع حالة الاستباحة التي تعاني منها الشعوب الإسلامية في كل مكان، بسبب الضعف والوهَن أمام كل عدوٍّ طارق. وكيف لا وقد تعلمتُ من حكمة إقبال أن "الدين من غير قوة مجرَّد فلسفة". على أن كل ذلك لا يسوِّغ الوصاية العسكرية على الفضاء السياسي. فالتدخل العسكري في الحياة السياسية تترتب عليه ثمار مريرة، منها الجدْب السياسي، والركود الاقتصادي، وهدْر الإمكان، واغتيال الحريات، وانشطار المجتمعات. وقد عانت باكستان من كل ذلك خلال عمرها السياسي الذي يتجاوز ثلاثة أرباع القرن.

ويمكن القول إن باكستان -شأنها شأن كل دول العالم الإسلامي- تواجه تحديات ثلاثة: هي الهوية والحرية والتنمية. أما صراع الهوية فهو محسوم في باكستان، بحكم ظروف نشأتها التكوينية التي جعلت الهوية الإسلامية مبرر وجودها، وعلامة تميزها عن المحيط الهندوسي، فلا يوجد تنازع سياسي جدِّيٌّ في هوية باكستان الإسلامية. بَيْدَ أن تحديِّ الحرية وتحدِّي التنمية لا يزالان معضلتين مزمنتين في باكستان. وبدون تجاوز هما بنجاح سيظل حلم إقبال بعيد المنال.