الأيادي المصرية البِيض

وفي حديثي عن إقبال في الدراسات العربية، عبَّرتُ عن العرفان بالجميل للأيادي المصرية البِيض في هذا المضمار. فقد كانت مصر نافذة العرب على إقبال وعالمه الشعري والفكري. وهي أول بلد عربي زاره إقبال، حيث مكث فيها بضعة أيام (01-04 أبريل/نيسان 1931م) وهو في طريقه إلى "المؤتمر الإسلامي العام في فلسطين" الذي تداعى له قادة الرأي والقلم وحملة الهمِّ الإسلامي من أقطار عدة، حينما أحسوا بالخطر الصهيوني الداهم.

وكان وراء فكرة المؤتمر مفتي القدس الحاج أمين الحسيني (1895-1974م)، والزعيم الإصلاحي التونسي عبد العزيز الثعالبي (1874-1944م) الذي ربطته بالحسيني صلة وثيقة. وقد اختار الحسيني الزمان والمكان بدقة، فقرر أن ينعقد المؤتمر في مبنًى مجاور للمسجد الأقصى المبارك، وأن يصادف انعقاده ذكرى الإسراء والمعراج، فبدأ المؤتمر يوم 27 رجب 1350ه (الموافق 07 ديسمبر/كانون الأول 1931م)، وحضره نحو مئة وخمسين من أعلام المسلمين وأعيانهم، من جميع أرجاء العالم الإسلامي: من الشام، ومصر، واليمن، والعراق، والهند، والبوسنة، وأفغانستان، والبلقان، والقوقاز، وإندونيسيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وغيرها. ومن المشاهير الذين شاركوا في المؤتمر محمد رشيد رضا (1865-1935م)، وعبد الرحمن عزام (1893-1976م)، ومحمد إقبال، الذي جاء ممثلا لمسلمي الهند، إلى جانب صديقه شوكت علي (1873-1938م).

وفي القدس الشريف التي وصل إليها يوم 06 أبريل/نيسان 1931م كتب إقبال قصيدة جميلة طويلة، صدَّرها ببيت الشاعر الفارسي سعْدِي الشيرازي الذي صدَّرْنا به هذه الدراسة، ونشرَها فيما بعد ضِمْن ديوانه "جناح جبريل" الصادر أول مرة عام 1935م. وقد صاغ الشاعر السوري زهير ظاظا القصيدة صياغة بديعة على منوال قصيدة "البردة" الشهيرة، فحملت نَفَس البردة وروحَها. وفي بُرْدته المقدسية يقول إقبال معبِّرا عن تعلقه بأرض النبوة وبلاد العرب:هنا بقيَّةُ أطلال هنا لَهَبٌ … يَذوِي هنا بضعُ أشلاءٍ من الخِيَمِ

كمْ خلْفَ ليلَى رِكابٌ مِن هنا عبرتْ … وعَضَّ من لَغَبٍ نِضوٌ على لُجُمِ

ثم يشكو الوهن الذي أصاب المسلمين، وخنوعهم لأعدائهم، وذبول جذوة العزة في نفوسهم، وتخلُّفهم عن طلب المعالي، وبذل الـمُـهج في سبيلها، على نحو ما كان يبذلها أسلافهم العظام:لا في لهيبِ تراثِ العُرْب من رصَدٍ … يُرْجَى ولا في غِناء الفُرْس من نَغَمِ

هل في الحجاز حسينٌ من بني مُضرٍ … وهل هنالك محمودٌ من العَجَمِ؟

بالحُبِّ قدَّم إبراهيم واحدَهُ … وابنُ الحسين على كفِّ الحسين رُمِي

فَسَلْ حُنينًا وبدْرًا عن حروبهما … كم ضرَّج الحبُّ فيها من فُؤَادِ كَمِي

وخلال أيام إقبال في مصر، وهو في طريقه إلى القدس، نظَّم عدد من أعلام مصر حفل ترحيب بإقبال في مدينة الإسكندرية، وقدَّمه عبد الوهاب عزام في الحفل، وهو الضَّليع بالآداب الفارسية، فتوثَّقت الصلة بينه وبين إقبال، وأصبح من أهمِّ مترجمي شِعره، وكاتبي سيرته. وقد لاحظ طه حسين (1889-1973م) عناقَ الأرواح بين محمد إقبال وعبد الوهاب عزام، فكتب في تقديمه كتابَ عزام: "محمد إقبال: سيرته وفلسفته وشعره" قائلا: "كلا الرجلين كان عذْب الروح، محبَّبا إلى القلوب، وكلا الرجلين كان بعيد المرامي… فكان لقاءُ هذين الرجلين الكريمين لقاءَ روحيْن ائتلفا، فتحابَّا في ذات الله، وفي ذات الإسلام".

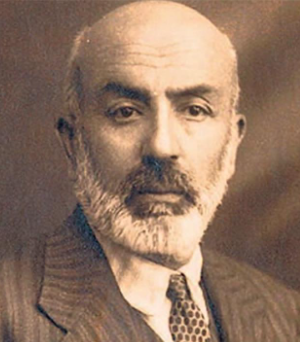

محمد عاكف أرصوي، اكتشف عزام شعر إقبال من خلاله (مواقع التواصل)

ويذكر عزَّام في كتابه هذا أن الفضل في بداية اطِّلاعه على شعر إقبال يرجع إلى الشاعر التركي محمد عاكف أرصوي (1873-1936م) الذي بلغ مبلغا عظيما من الإبداع في التعبير عن روح الإسلام في شعره. وهو كاتب النشيد الوطني التركي، وصاحب ديوان "صفحات" الذي لم يُتَرجم إلى العربية حتى الآن بكل أسف، باستثناء قسم "الظلال" منه، فقد صدر بالعربية عام 1933م بترجمة الأديب إبراهيم صبري.

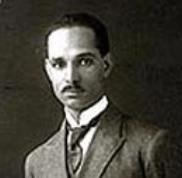

عبد الوهاب عزام رائد الإقباليات العربية بلا منازع (مواقع التواصل)

وربما لم يبلغ شاعر معاصر في تمثُّل الروح الإسلامية في شعره، مثل ما بلغه الشاعران: محمد إقبال ومحمد عاكف، وكلاهما لُقِّب "شاعر الإسلام" باستحقاق. وكان عاكف صديقا لعزام بمدينة حلوان، يوم كان في منفاه الاختياري بمصر. وقد أَطْلع عاكفٌ عزَّامًا على ديوان إقبال "رسالة المشرق" في أصله الفارسي، فتدارساه معًا، وكان ذلك فاتحةَ شغفٍ بإقبال لازَم عزَّامًا بقية حياته، حتى إنه كان -وهو سفير لمصر في باكستان فيما بعدُ- ينظِّم في بيته حلقة أدبية، مرة أو مرتين في الأسبوع، لجماعة من الأدباء المحبين لإقبال، وكان يسمِّيهم "دراويش إقبال"!

لقد قدَّمتْ أقلام مصرية رائدة أعمال إقبال إلى القارئ العربي، وعرَّفت العرب على حياته وفلسفته. وأبرز هذه الأيادي المصرية البِيض:

الشيخ الضرير، الصاوي شعلان، من أبلغ مترجمي إقبال العرب (مواقع التواصل)

عبد الوهاب عزام (1894-1959م)، وقد ترجم ثلاثة من دواوين إقبال، هي: "الأسرار والرموز"، و"رسالة المشرق"، و"ضرب الكليم". كما ألف أول كتاب عن إقبال باللغة العربية -حسب اطلاعي- بعنوان: "محمد إقبال: سيرته وفلسفته وشعره". ويمكن اعتبار عزَّام رائد الإقباليات العربية بلا منازع، ومترجم إقبال الشَّغوف به وبشعره. الشيخ الصاوي شعلان (1902-1982م)، وقد ترجم اثنين من دواوين إقبال، هما: "صلصلة الجرس"، و"زبور العجم"، وصاغ شعرًا الترجمة النثرية لديوان: "والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟" التي أنجزها أحمد الغازي. هذا فضلا عن كتابات شعلان النثرية عن إقبال، ومنها كتاب: "فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية في الهند وباكستان" (بالاشتراك مع د. حسن الأعظمي). ولعل أشهر قصيدة من ترجمة شعلان هي قصيدة "جواب الشكوى" التي غنَّت أمّ كلثوم مقاطع منها، بعنوان: "حديث الروح"، فأوصلتها إلى أسماع ملايين العرب.

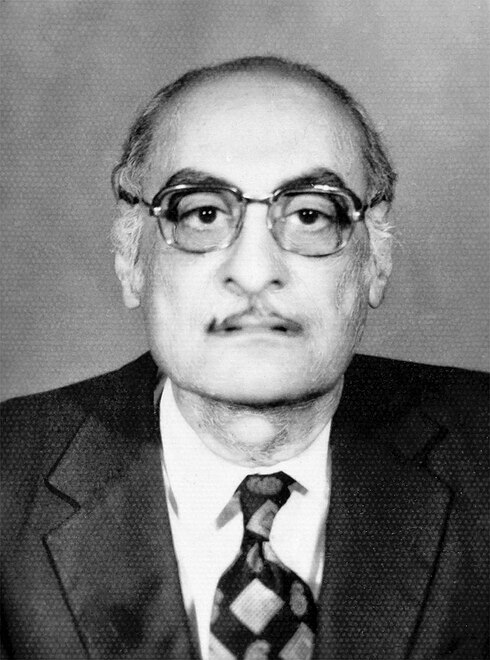

حسين مجيب المصري، ترجم ديوانين لإقبال وألَّف عنه أربعة كتب (مواقع التواصل)

حسين مجيب المصري (1916-2004م) الذي ترجم اثنين من دواوين إقبال، هما "رسالة الخلود"، و"هديَّة الحجاز". كما شارك في التأليف عن حياة إقبال بأربعة كتب، هي: "إقبال والقرآن الكريم"، "إقبال بين المصلحين الإسلاميين"، "إقبال والعالم العربي"، "الأندلس بين شوقي وإقبال".

ومن العجَب أن الصاوي شعلان وحسين مجيب المصري كانا ضَريريْن، إذ فقَد شعلان بصره في الطفولة، لكنه قهر الصِّعاب، وأصبح ضليعا في الآداب، وهو كأنما يصف نفسه في قصيدته "لاقيتُ مكفوفا" إذ يقول:

لاقيتُ مكفوفًا تضيء … عـلى محـيَّاه الـبشائرْ

بكفاحِه قَهَر الصِّعابَ … وعيشُه بـالخِصْب نـاضِرْ

لا مَشْيُه وهَنٌ ولا … إقدامُه فـي الخطْو عاثرْ

لا يستعينُ بغيره … بل تستضيءُ به النـَّواظرْ

وفقَد حسين مجيب المصري بصره وهو شاب يُعدُّ رسالته للدكتوراه في الأدب التركي. ولم يمنعه ذلك من إتقان لغات عدة، وتأليف عشرات الكتب في الأدب العربي والتركي والفارسي، إنشاءً وترجمةً.

لقد عوَّض الله تعالى هذين الرجلين عن العين الـمُبصرة بالبصيرة النافذة. وما كان هذا الأمر ليغيب عن ملاحظة إقبال لو كان عاصَرَهما، وأدرك شغَفهما بشعره وفكره. ذلك أن إقبالًا كان يرى البصيرة دواء من داء البصَر، والقلبَ نبراسًا يهدي في ظلمات العقل، فهو يقول -مثلا- في ديوانه "جناح جبريل":دواءُ البصيرة هذا الدواءْ … رجاؤك في كشف داءِ البصَرْ

وما العقل إلا جدالُ العلومْ … وحرب الظنون ورجمُ النَّظرْ

مصيرُك أرفعُ من وقفةٍ … وأوَّل معناه ذوقُ السفرْ

وما هي جدوى دمٍ في العروقْ … إذا كان يطفئُ نارَ الفِكَرْ؟

وكان للمصريين فضل السبق أيضا في ترجمة أعمال إقبال النثرية، فأهم كتابين لإقبال نثرًا هما: "تطور الميتافيزيقا في بلاد فارس" (وهو رسالته للدكتوراه بجامعة ميونيخ)، وقد ترجمه إلى العربية بعنوان: "تطور الفكر الفلسفي في إيران" أستاذان مصريان بارزان، هما حسين الشافعي، ومحمد السعيد جمال الدين الذي سعدتُ بصحبته وبما أوتي من علم وافر وتواضع جمٍّ، حين كان أستاذا زائرا بجامعة حمد بن خليفة في الدوحة منذ بضع سنين. كما سعدتُ بحصوله -استحقاقًا- على جائزة حمَد بن خليفة الدولية للترجمة، وقد كتب محمد السعيد جمال الدين رسالته للدكتوراه عن ديوان إقبال "جاويدنامه". أما كتاب إقبال النثري الثاني ذو الأهمية العظيمة فهو "إعادة بناء الفكر الإسلامي"، وله ترجمتان بقلم كاتبين مصريين أيضا، هما عباس محمود، ومحمد يوسف عدس، وكلتا الترجمتين بعنوان: "تجديد الفكر الديني في الإسلام".

أما من غير المصريين فقد أسهم السوريون بنقل أحد أهم دواوين إقبال إلى اللسان العربي، وهو ديوان "جناح جبريل" الذي ترجمه الأديب السوري عبد المعين الملوحي (1917-2006م) نثرًا (نقلًا عن ترجمة فرنسية بقلم ميرزا سعيد وسوزان بوساك)، ثم صاغ الشاعر السوري زهير ظاظا ترجمة الملوحي النثرية شعرًا، وطبُع الديوان عام 1993م. والعجَب أن يصلنا نص "جناح جبريل" شعرا بليغا مشرقا، ومعبِّرا عن روح إقبال، بعد هذا المسار المتعرِّج الطويل، ففي ذلك دليل على تمكُّن الشاعر زهير ظاظا وقدرته الإبداعية.

ويبدو أن المصريين أبوا إلا أن يزاحموا إخوتهم السوريين على هذا الديوان اليتيم "جناح جبريل" الذي استأثر السوريون بترجمته، إذ ظهرت له ترجمة عربية نثرية عام 2002م، نقلا عن اللغة الأوردية مباشرةً، بقلم الأكاديمي المصري جلال سعيد الحفناوي، أستاذ الأدب الأُوردي بجامعة القاهرة. وللحفناوي أيضا ترجمة نثرية لديوانيْ إقبال: "صلصة الجرس" و"ضرب الكليم".

وقد ختمتُ محاضرتي عن الإقباليات العربية بإبداء رأيي في أداء هؤلاء العمالقة الذين قدَّموا شعر إقبال إلى القارئ العربي. فذهبتُ إلى أن أمْهرَهم في تحويل نصوص إقبال شعرا عربيا منسابا كان الصاوي شعلان وزهير ظاظا. ويكفي تأمل قصائد إقبال في الأندلس بصياغة زهير ظاظا، أو صدْر "حديث الروح" بصياغة الصاوي شعلان، لإدراك ذلك. ويمكن أن نضيف إليهما عبد الوهاب عزام في بعض ما ترجمه عن إقبال بإيقاعٍ عربيٍّ، مثل قصيدة "الحور والشاعر" وقصيدة "الوردة الأولى" من ديوان "رسالة المشرق".

أما ما ترجمه عزام على منوال الإيقاع المثنوي الفارسي، كما فعل في ديوان "الأسرار والرموز" مثلا، وترجمات حسين مجيب المصري التي نحت المنحى ذاته، فهو لا يحرِّك القارئ العربي عادة، خصوصا إذا كان ذوّاقةً للشعر. وبالجملة فقد اتَّسمت بعض ترجمات عزام وحسين مجيب المصري بشيء من ارتباك الصياغة. ولعلهما لم يفلحا في التوفيق بين القاعدتين المتناقضتين اللتين يواجههما كل مترجم، وهما: الوفاء لمعنى النص الأصلي، والتحرُّر من أسلوبه. ويبدو لي أنهما اقتربا من النص الأصلي أكثر من اللازم، وتأثَّرا كثيرًا بالإيقاع الشعري الفارسي، على حساب الإيقاع الشعري العربي، مع الاعتراف بأنهما من أعلم أدباء العربية بإقبال وشعره.

وقد اقترحتُ إعادة ترجمة بعض دواوين إقبال، بما يلائم الذوق الأدبي العربي والإيقاع الشعري العربي، خصوصا تلك الدواوين التي صِيغت ترجمتُها العربية على الطريقة المثنوية، وذلك لأن هذه الطريقة التي قد تناسب الذوق الأدبي الفارسي والأوردي غريبة على الشعر العربي، وإنما يستعملها العرب عادة في الأنظام التعليمية التي لا تندرج ضمن الشعر بمعناه الفني الخالص. كما دعوتُ إلى تجديد الكتابة في سيرة إقبال التي لم يكتب عنها العرب كتابة نوعية منذ مدة مديدة، ومن كتبوا منهم عنها في العقود الأخيرة لم يستمدُّوا من الثروة العلمية المتوفرة عن إقبال اليوم، بفضل الجهود العظيمة التي تبذلها أكاديمية إقبال في لاهور.

فلم تصدرْ بالعربية في العقود الأخيرة كتبٌ ذات قيمة إضافية عن حياة إقبال -حسب اطلاعي- إذا استثنينا كتاب الباحث الهندي، الدكتور عبد الماجد الغوري: "محمد إقبال: الشاعر المفكر الفيلسوف"، وهو كتاب وجيز جدًّا صدر عام 2000م، ثم الترجمة العربية لكتاب جاويد إقبال: "النهر الخالد" الصادرة عام 2005م، وهو كتاب وافر المعلومات، لكن ترجمته تحتاج إلى مراجعة أسلوبية.

يتبع....